Куликовская битва, символ формирования единого русского государства с центром в Москве, долгое время окутывалась тайной относительно своего точного местоположения. Дефицит археологических свидетельств и исторических документов породил даже «альтернативные теории», некоторые из которых отрицали само существование сражения. Этот материал, посвященный 645-летию битвы, рассказывает о поэтапном процессе восстановления исторических событий и обнаружения подлинного места Куликова поля.

Уже к концу XVIII столетия тульские землевладельцы активно собирали артефакты с Куликова поля. По мнению историков, эти находки были многочисленны: известно о восьми частных коллекциях, сформированных на территории поля.

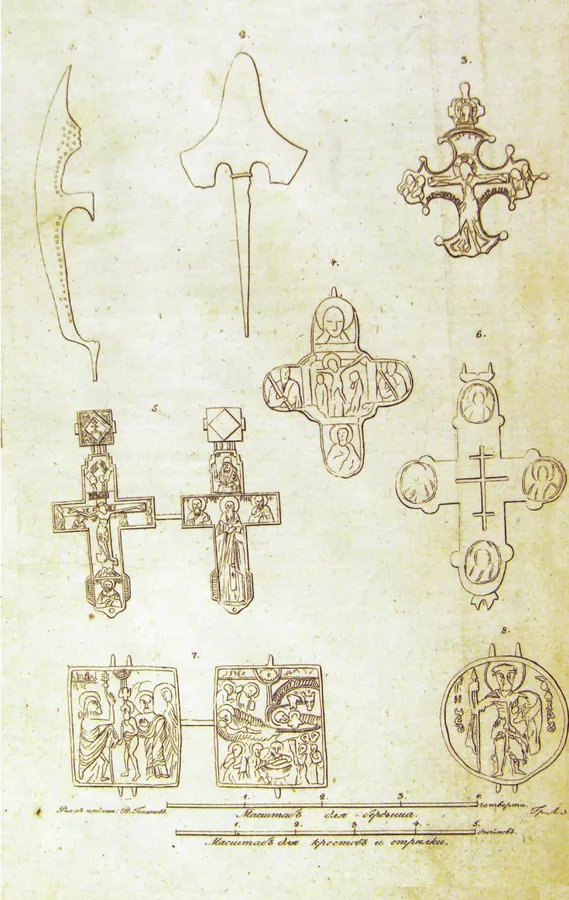

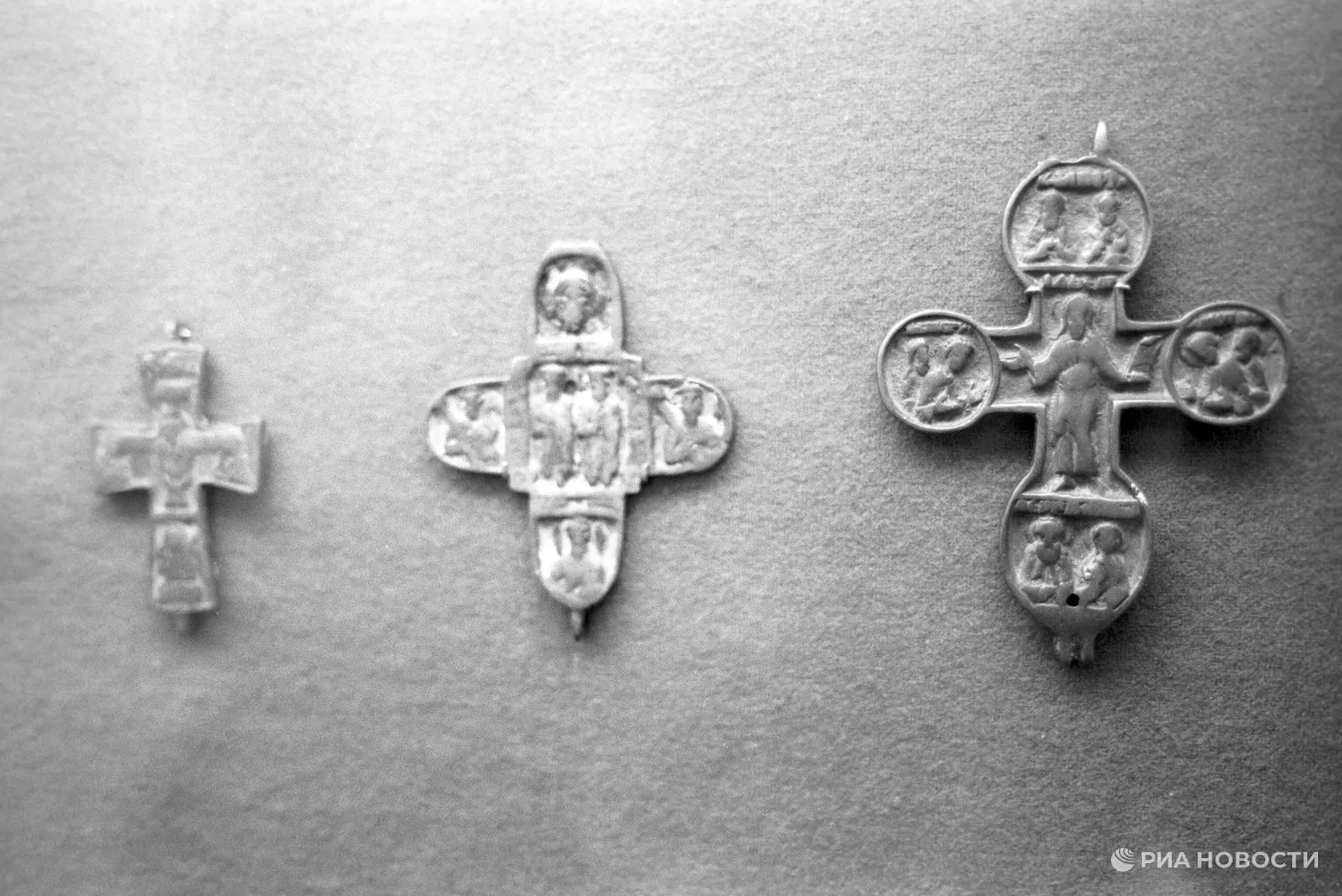

Расширенную область предполагаемого места битвы впервые обозначил помещик Степан Дмитриевич Нечаев в начале XIX века. Он застал период, когда крестьяне массово находили древности при обработке земель на месте сражения. В его собрании были фрагменты кольчуг, наконечники копий, старинные нательные кресты, энколпионы, амулеты-змеевики и другие ценные предметы. Нечаев даже опубликовал некоторые из них в журнале «Вестник Европы».

Большинство куликовских артефактов из частных коллекций было утрачено в первые десятилетия советской власти из-за разграблений и разрушений дворянских усадеб. Даже когда в 1920-1930-х годах крестьяне продолжали обнаруживать кинжалы и кресты при глубокой вспашке, эти находки не систематизировались. Таким образом, несмотря на старания историков XIX века, точное место битвы оставалось неопределенным на многие десятилетия.

Систематическое археолого-географическое исследование Куликова поля стартовало в 1980-х годах. В течение всего полевого сезона, с весны до осени, здесь активно действовали археологические группы Государственного исторического музея, охватывая различные участки территории.

По данным исследований, присутствие человека в этом регионе прослеживается до 40 тысяч лет назад. В период Куликовской битвы на стыке лесной и степной зон обитали славянские племена. К исходу 1980-х годов на Куликовом поле было обнаружено свыше 110 археологических объектов, относящихся к разным историческим эпохам.

В 1991 году была сформирована Тульская археологическая экспедиция, а спустя пять лет открылся музей-заповедник «Куликово поле». С этого момента изучение поля стало систематическим и многопрофильным, охватывая историко-географические, геоморфологические, палеоботанические, топонимические и археологические аспекты. Такой комплексный подход позволил воссоздать ландшафт XIV века. Примечательно, что количество найденных здесь артефактов оказалось в двадцать раз больше, чем на месте Грюнвальдской битвы, произошедшей тремя десятилетиями позднее Куликовской.

В процессе исследований было обнаружено пять основных скоплений артефактов, связанных с Куликовской битвой. Анализ этих находок позволил точно установить зоны расположения русских и ордынских войск перед началом сражения, а также, что особенно важно, центральную область боевых действий.

Исследователи пришли к выводу, что местом сражения стал узкий проход, ограниченный лесистым оврагом Рыбий Верх и рекой Смолкой, к югу от их слияния с Доном и Непрядвой. Левый фланг русского войска прикрывал лесной массив Зеленой Дубравы, где был скрыт засадный полк. Предполагается, что лагерь Орды располагался у Красного холма.

Несмотря на то, что место Куликовской битвы установлено, активные археолого-географические работы продолжаются. Ученые стремятся решить сложную задачу: обнаружить останки павших воинов. Согласно мировому и российскому опыту, шанс найти воинские захоронения XIV века на открытой местности крайне мал. Тем не менее, исследователи сохраняют надежду, ведь развитие науки и технологий может однажды привести к появлению методов, позволяющих извлекать ДНК даже из почвы.