В области офтальмологии химические ожоги роговицы остаются одной из наиболее серьезных проблем, часто приводящих к необратимой потере зрения. Причиной тому являются формирование рубцов и патологическое врастание кровеносных сосудов, что делает роговицу непрозрачной. Современные терапевтические подходы, включая противовоспалительные средства и препараты для предотвращения рубцевания, демонстрируют ограниченную эффективность и могут вызывать нежелательные побочные реакции. В случаях тяжелых повреждений единственным решением остается трансплантация роговицы, однако и она не всегда успешна из-за риска отторжения или помутнения трансплантата.

Разработка новых, более действенных методов лечения этих состояний затруднена из-за недостатков существующих экспериментальных моделей. Традиционные методы воспроизведения химического ожога на глазах лабораторных животных, будь то воздействие щелочью или кислотой, отличаются высокой погрешностью измерений, достигающей около 40%.

Прорыв в методологии исследования

Группа исследователей из Московского государственного университета имени Ломоносова добилась значительного прогресса, создав усовершенствованную модель химического ожога роговицы на мышах. Путем улучшения методологии эксперимента они существенно сократили погрешность измерений. В ходе исследования применялись различные концентрации гидроксида натрия (щелочи), что позволило получить спектр исходов заживления: от полной регенерации при низкой концентрации до образования рубца при высокой.

Детальное изучение клеточных изменений

Благодаря этой инновационной модели, ученые смогли подробно изучить клеточные и молекулярные изменения в роговице после ожога. Было установлено, что при концентрации щелочи в 20 граммов на литр количество миофибробластов – клеток, ответственных за затягивание ран и рубцевание – начинало уменьшаться уже через неделю. Через три недели эти клетки полностью исчезали, что приводило к полному восстановлению прозрачности роговицы.

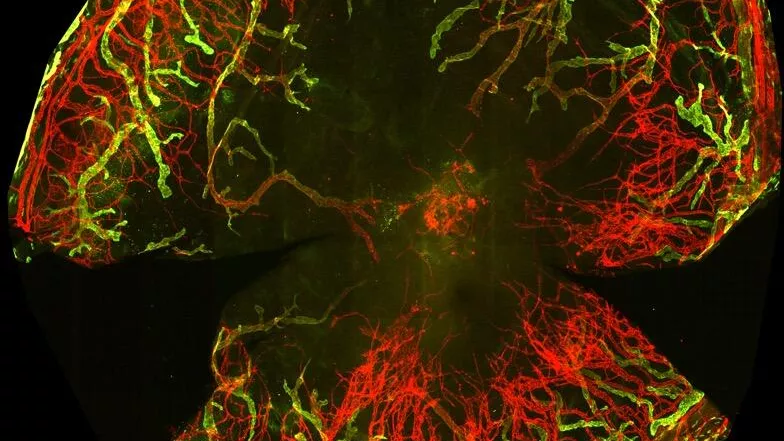

Однако при увеличении концентрации щелочи до 40 граммов на литр миофибробласты сохранялись в тканях, включая внутренний слой роговицы (эндотелий), даже спустя 21 день, что приводило к помутнению. Высокая концентрация гидроксида натрия также стимулировала быстрое прорастание кровеносных и лимфатических сосудов в роговицу, которые уже к седьмому дню эксперимента покрывались гладкомышечными клетками. Это способствовало стабилизации сосудов и дальнейшей потере прозрачности.

Значение для будущего медицины

Эти результаты имеют огромное значение для развития экспериментальной и клинической офтальмологии. Они способствуют более глубокому пониманию естественных процессов восстановления роговицы после травм и открывают новые возможности для тестирования препаратов, направленных на предотвращение рубцевания, а также для разработки методик, ускоряющих регенерацию клеток роговицы.